美味しいシャキシャキとした食感のりんごは、私たち人間にとって健康に良い果物として有名です。では愛犬にりんごを与えても大丈夫なのでしょうか?実は、適量を守ればりんごは犬にとっても安全で栄養豊富なおやつになります。本記事では、犬にりんごを与える際のポイントやメリット、注意点を日本の獣医師監修情報や最新研究に基づいて詳しく解説します。愛犬家の皆さまが安心してりんごを活用できるよう、筆者自身の経験や専門家の知見も交えながらお伝えしたいと思います。

リーアンドポルは、健康に良いりんごにカルシウムとタンパク質、オメガ脂肪酸が豊富なスケソウダラを組み合わせ、愛犬の健康のための最高の犬用おやつを提供します!

犬はりんごを食べてもいい?

結論から言えば、犬にりんごを与えても基本的に問題ありません。

りんごには水分や食物繊維、ビタミン、抗酸化物質など犬の健康をサポートする栄養素が豊富に含まれており、“1日1個のりんごで医者いらず”ということわざ通り適量なら犬にとっても良い果物です。

特にりんごに多く含まれるペクチン(食物繊維)やポリフェノールは腸内環境の改善や抗酸化作用に役立つとされています。カリウムも含まれるため余分な塩分の排出を助け、血圧維持に寄与します。私の愛犬も食欲が落ちた日にすりおろしたりんごを少量与えると喜んで食べ、翌日の便通がスムーズになったことがあります。85%以上が水分で低カロリー(生の皮付きりんご100gで約61kcal)という点も魅力でしょう。

ただし、だからといって好きなだけ与えてよいわけではありません。与え方を間違えると消化不良や体調不良を招く可能性があります。安全にりんごを楽しんでもらうために、以下のポイントを必ず押さえましょう:

- 種・芯は取り除く: りんごの種や芯にはアミグダリンという物質が含まれ、体内で分解されると青酸(シアン化物)という有毒成分に変化します。少量で中毒になるケースはまれですが、実際に種を飲み込んだ犬が嘔吐や下痢など中毒症状を起こした報告もあります。種や芯は必ず取り除いて与えてください。

- 一度に与えすぎない: りんごはあくまでおやつやトッピング程度にとどめ、適量を守ることが大切です。与え過ぎると糖分の過剰摂取による肥満や下痢の原因になりかねません。

- 小さく切る・すりおろす: 丸ごとや大きな塊のままでは喉に詰まる危険があります。特に子犬やシニア犬には消化吸収しやすいよう細かく刻むかすりおろして与えましょう。実際、私も愛犬(シニア)の歯が弱くなってからはすりおろしりんごを与えるようにしています。そうすることで喉に詰まらせる心配もなく、老犬でも無理なく食べられると感じます。

- 加工品はNG: りんごそのものはOKでも、りんごジャムやアップルパイ、りんごジュースなど人間用に砂糖や添加物が入った加工品は与えないでください。砂糖過多は犬の健康に大きな負担となり、少量でも肥満や膵臓への負荷につながります。

- 初めてなら様子見: 食物アレルギーの可能性もゼロではありません。初めて与えるときはごく少量を与え、48時間程度は愛犬の様子を注意深く観察しましょう(詳細は後述)。

以上のポイントを守れば、りんごは犬にとって安全性の高いヘルシーなおやつの一つです。

犬 りんご 毎日

「犬にりんごを毎日与えても大丈夫か」と心配になる飼い主さんも多いでしょう。結論としては、毎日少量ずつなら問題ありません。むしろ上手に取り入れれば、毎日の水分補給や栄養補助に役立つでしょう。

ただし毎日与える場合でも、量はごく少量に留めることが重要です。目安としては1日あたり20g程度(薄めのくし切り1切れほど)から始めてみてください。成犬であれば毎日この程度をおやつに与えても問題ありません。それ以上与える場合は後述の「適量の目安」を参考に、1日の総カロリーの範囲内で調整しましょう。

特に果物には果糖が含まれるため、毎日大量に食べると糖分の過剰摂取につながります。

また、毎日与える際はマンネリ化を防ぐ工夫もおすすめします。りんご自体に飽きてしまう犬もいるため、以下のようなバリエーションを試してみると良いでしょう:

- 形を変える: スライス、さいの目、すりおろし、凍らせたりんごシャーベット風 など、日によって食感を変えてみる。

- 他の食材と組み合わせる: ヨーグルトにトッピングする、いつものフードに混ぜる(※療法食の場合は要相談)、他の果物とミックスする etc.

- トレーニングのご褒美に: 小指の先ほどの極小サイズに切っておけば、しつけのご褒美として複数回に分けて与えることもできます。

りんごの皮 犬

りんごの皮を犬に与えても大丈夫かは悩ましいポイントです。結論から言うと、皮付きのまま与えても問題ありません。

りんごの皮には実と皮の間にポリフェノールなどの有益な栄養素が集中して含まれるため、可能であれば皮ごと与えるのが理想です。

実際、皮には抗酸化作用のある成分が豊富で、人でも「リンゴは皮ごと食べると健康に良い」と言われるほどです。

しかし一方で、犬にとって皮は消化しづらい部分でもあります。大きなまま飲み込んでしまうと、そのまま消化されず便に出てきてしまうこともあります。特に小型犬や消化器がデリケートな子は、皮がうまく消化できず嘔吐や下痢を引き起こす可能性があります。そのため、皮付きで与える場合も細かく刻むかすりおろすなどして、消化を助けてあげると良いでしょう。私も愛犬には基本的に皮ごとすりおろしていますが、繊維質が多いためか便の調子が良いように感じています。

また、農薬やワックスの問題も無視できません。市販のりんごは表面に農薬や保存料のワックスが付着していることが珍しくありません。無農薬・有機栽培のりんご以外は、皮をむいて与えるほうが安全でしょう。どうしても皮ごと与えたい場合は、食器用の重曹を溶かした水でよく洗う・熱湯をかけるなどして農薬をできるだけ落としてからにしてください。

犬によっては皮の風味や食感が苦手な子もいます。その場合は無理せず皮をむいて与えましょう。せっかく栄養があっても食べてくれなければ意味がありませんからね。まずは皮付きの小片を試し、それでも嫌がる様子であれば無理せず皮なしにするといった柔軟さも必要だと思います。栄養面と安全面のバランスを考えながら、愛犬にとってベストな形でりんごを取り入れてください。

リーアンドポルは、犬に害を与える可能性のあるりんごの種と芯をすべて取り除き、愛犬が安心してりんごの風味と栄養を楽しめるようにしています!

犬 りんご 量

りんごを与える適切な量について考えてみましょう。犬にとってりんごはあくまでおやつや補助食ですので、主食の代わりにはなりません。そのため、「1日にこれだけの量を与えれば必要な栄養がすべて摂れる」といったものではなく、総合栄養食(ドッグフード)の栄養バランスを崩さない範囲で与えることが大前提です。具体的には、1日の必要カロリーの約10%以内におやつ類を抑えるのが基本指針となります。りんごに限らず全てのおやつの合計が10%以下に収まるよう計算しましょう。では体重ごとの目安量を見てみます。

| 体重(成犬) | りんごの上限量(1日) ※可食部重量 | 目安の分量(中サイズりんご換算) |

|---|---|---|

| 3kg程度 | ~45g 前後 | 約1/6個(くし切り1〜2切れ) |

| 5kg程度 | ~66g 前後 | 約1/4個(くし切り2〜3切れ) |

| 10kg程度 | ~111g 前後 | 約1/2個(くし切り4〜5切れ) |

もちろん、この量を毎日必ず与えなければいけないわけではありません。先述の通り20g程度から始め、愛犬の体調や便の様子を見ながら増減してください。与え過ぎれば肥満や栄養バランスの乱れにもつながりますので、「少なめかな?」と思うくらいで丁度良いと思います。また、犬種や年齢、活動量によって適正カロリーは異なります。

万一「犬がりんごを食べ過ぎてしまった!」場合の対処も頭に入れておきましょう。例えば誤って丸ごと1個盗み食いしてしまった場合など、まずは落ち着いて観察してください。

大量の食物繊維や糖分が急に入ることで、下痢や嘔吐を起こす可能性があります。

その際は水分補給をしつつ半日~1日食事を抜くなどの処置が必要になることもあります。種や芯も飲み込んでしまった場合、嘔吐や異変がないか24時間程度注意深く見守り、少しでも様子がおかしければ速やかに獣医師に連絡しましょう。基本的に果肉部分であれば大事に至るケースは少ないですが、何かあれば早めの受診が安心です。

リーアンドポルは、防腐剤のような保存料はもちろん、砂糖や合成甘味料などいかなる添加物も含まない純粋なりんごだけをフリーズドライし、安心して健康的に与えられる製品を提供します!

犬 りんご アレルギー

りんごは犬にとってアレルギー源になり得るのか、気になる方もいるでしょう。結論として、りんごで深刻なアレルギー症状が出る犬は稀です。

ただし絶対に起こらないとは言い切れません。

実際にバラ科の植物(りんごや桃など)にアレルギーを持つ犬が報告されており、人間でもシラカバ花粉症の方がリンゴで口の痒みを起こす「口腔アレルギー症候群(OAS)」が知られていますよね。犬でもごく稀に似たようなことが起こるようです。

具体的には、りんごを口にした際に口周りが痒くなるといった軽い症状から、ひどい場合は嘔吐や下痢など全身症状、アナフィラキシーショックのような重篤症状に発展する恐れもゼロではありません。愛犬がりんごアレルギーかどうかを判断するには、まず初めて与える際に注意深く様子を見ることが肝心です。最初はごく小さいひとかけらを与え、少なくとも48時間は体調の変化に気を配りましょう。もし以下に挙げるような症状が見られたら、りんごが体に合わない可能性があります。

犬 りんご アレルギー症状

- 皮膚の赤み・かゆみが出る

- 目や口周り、耳を痒がってこすったり掻いたりする

- 足先をしきりに舐めたり噛んだりする

- 下痢・軟便になる

- 嘔吐する

上記のようなアレルギー症状が30分~1日以内に現れた場合は、以後りんごを与えないでください。

犬 りんご 健康状態別

りんごは基本的に健康な成犬であれば適量を与えても問題ない食品ですが、愛犬の年齢や持病によっては与え方に注意が必要な場合があります。ここでは老犬や特定の病気を持つ犬にりんごを与える際のポイントを解説します。心臓病や膵炎などの場合は与えても良いのか不安になりますよね。最新の獣医師監修情報や研究データを調べましたので、愛犬の状態に合わせて参考にしてください。

老犬にりんご

シニア犬(高齢犬)にとって、りんごは水分補給と栄養補助の両面で役立つフルーツです。老犬は若い頃に比べ喉の渇きを感じにくくなったり、固いものを噛む力が弱くなったりします。

その点、りんごの約85%は水分なので、食欲が落ちがちなシニアでもすりおろしりんごなら水分と栄養を同時に摂取できます。

実際、すりおろしりんごは消化吸収もしやすく老犬や体調不良の犬におすすめと専門家も述べています。

老犬にりんごを与える際のポイントは以下です。

- 形状を工夫: 前述の通りすりおろしが最適です。噛む力が弱くなっていても舐めるように食べられます。薄いスライスでも良いですが、喉に詰めないよう必ず見守ってください。

- 量は少なめ: 老犬は消化機能も低下しがちです。一度にたくさんは与えず、大さじ1~2杯程度のペースで様子を見ると良いでしょう。食物繊維が多すぎるとシニアには負担になることもあります。

犬 心臓病 りんご

心臓病を抱える犬に果物を与える際は、いくつか気を付けたい点があります。まずりんご自体は低ナトリウム(塩分ほぼゼロ)なので、減塩が求められる心臓病の子にも塩分面での負担はありません。市販のおやつより塩分が少ないぶん、心臓病の子のおやつとしては適しています。

さらにりんごに含まれるカリウムには体内の余分なナトリウムを排出し、水分バランスを整える作用があり、適量であれば高血圧の予防に有用とされています。

実際、人ではカリウム摂取が不足するとむくみや血圧上昇を招くため、心臓疾患のある方にも果物は勧められますよね。同様に、犬でもりんごは塩分制限中のご褒美として上手に活用できると考えます。

しかし注意点もあります。重度の心臓病や腎臓病の犬では、カリウムの過剰摂取がかえって危険になる場合があるのです。具体的には、心不全や腎不全の状態では体内のカリウム排出がうまくいかず高カリウム血症になるリスクがあります。

高カリウム血症は不整脈など致命的な症状を引き起こす可能性があるため要注意です。

そのため、心臓に持病がある犬にりんごを与える場合は、事前に必ず獣医師に相談してください。特に強心薬や利尿剤、ACE阻害薬など心臓の薬を飲んでいる場合、カリウム値に影響を及ぼすことがあります。獣医師の指導のもとであれば、りんごはビタミン補給や食欲増進に役立つ安全なおやつとなるでしょうが、独断で大量に与えるのは避けましょう。

まとめると、軽度~中等度の心臓病の犬であれば塩分ゼロ・低カロリーのりんごはむしろ適したおやつになり得ます。一方、重度の心疾患や合併症がある場合には、りんごを含む食事全般を専門家と相談しながら慎重に管理することが大切です。

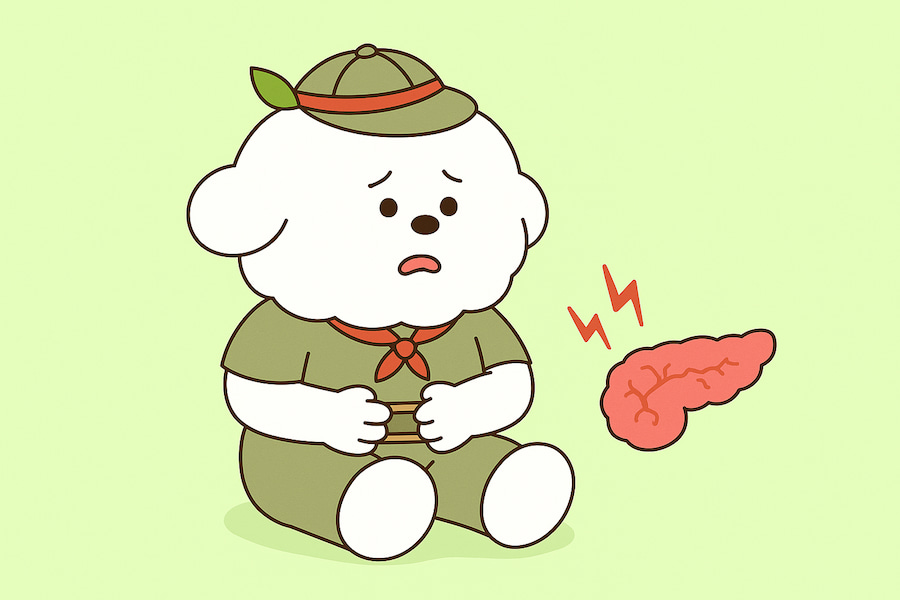

犬 膵炎 りんご

膵炎(すい炎)を患った犬にとって、食事管理はとりわけ重要です。膵炎では高脂肪食が大敵となるため、基本的に低脂肪の食材しか与えてはいけません。その観点で言えば、りんごは脂質がほぼゼロ%の果物なので膵炎の犬にも負担の少ないおやつだと考えられます。実際、膵炎の食事療法に詳しい資料でも「きゅうりやリンゴは大部分が水分で脂質が低く消化が良い」と紹介されています。

つまり、油分を一切含まないりんごは膵炎の子へのおやつ候補になり得るのです。

とはいえ、膵炎の程度や犬の状態によって対応は異なります。急性膵炎で入院治療中・食事制限中の場合は、たとえリンゴでも勝手に与えてはいけません。まずは膵炎が安定するまで処方食や指示された食事以外は控える必要があります。いったん回復し食事が取れるようになったら、主治医と相談の上で少量から試しましょう。脂肪分が少ないという点では適していますが、りんごには果糖(糖分)も含まれます。膵炎の多くは肥満や高脂血症、糖代謝異常とも関連が深いため、糖分のとりすぎにも注意が必要です。つまり脂肪ゼロでも甘いものをドカ食いすれば膵炎の原因疾患(高脂血症や二次的な胆泥症など)につながりかねないのです。

そこで膵炎の犬には、以下のポイントを守ってりんごを与えてください。

- 必ず主治医に確認: 「りんごをおやつに少量与えても良いか」事前に相談しましょう。状態によってはOKが出るはずです。

- 超少量から: 最初はティースプーン1杯程度のすりおろしから始め、膵臓への負担がないか注意深く観察します。問題なければ徐々に増やします。

- 低脂肪おやつとローテーション: 膵炎の子のおやつは単調になりがちなので、きゅうりやにんじんスティック、ささみの茹でたもの等と日替わりで与えると良いでしょう。その中の一つとしてりんごを位置付けます。

- 症状悪化時は中止: 食欲不振や嘔吐など膵炎がぶり返した兆候があれば、りんご含め一旦おやつは全て中止します。再度落ち着いてから再開しましょう。

以上を守れば、膵炎の愛犬にもりんごを楽しませてあげることは可能だと思います。特に食欲がない時期でも、すりおろしりんごの甘味は口当たりが良いらしく舐めてくれる子が多いです。「脂肪ゼロのおやつ」として、リンゴを上手に活用してみてください。ただしくれぐれも与えすぎ厳禁であることはお忘れなく。膵臓はデリケートなので、慎重すぎるくらいで丁度良いでしょう。

犬 尿路結石 りんご

尿路結石(尿石症)のある犬・または結石リスクの高い犬にとって、食事内容は結石の種類によって制限があります。一般的に療法食を与えることになりますが、りんごはその補助として良い働きをする可能性があります。実は、りんごに含まれる有機酸(リンゴ酸やクエン酸)は尿中のカルシウムイオンと結合して体外への排泄を促す作用があることがわかっています。

簡単に言えば、結石の元となるカルシウム塩が体に蓄積するのを防ぐ働きです。

このため、りんごは尿路結石の予防に効果があるとも言われています。実際に結石予防目的のサプリメントにはクエン酸カリウムなどが使われますが、りんごにもそれに似た有機酸が含まれているわけですね。

さらに、りんごは約85%が水分なので尿を希釈する効果も期待できます。結石予防の基本は水分摂取量を増やし尿を薄めることですから、りんごをおやつに与えることで美味しく水分補給できれば一石二鳥でしょう。また低タンパク質・低ミネラルなので、シュウ酸カルシウム結石やストルバイト結石などどのタイプの結石にも大きな悪影響を与えにくい食品です。専門家からも「健康な犬なら適量で問題なく、尿路結石予防にも役立つ」との声があるほどです。

とはいえ、現在結石を治療中の犬の場合は基本は療法食優先です。りんごを与える場合も獣医師に確認の上、補助的に少量ずつにしてください。結石の場所や大きさによっては食事以外の管理も重要ですし、治療中は勝手なものを与えないほうが賢明です。ただ、一般論として尿路結石のリスクが心配な子への日常おやつとしてりんごは適した選択肢と言えるでしょう。お水だけではなかなか飲んでくれない子でも、りんごの水分なら喜んで摂ってくれるかもしれません。

犬 胆泥症 りんご

胆泥症(たんでいしょう)とは胆嚢に泥状の胆汁が溜まる病気で、中高齢の犬に比較的よく見られます。脂質代謝異常や高脂血症と関連が深く、高脂肪食の影響が指摘されている病気です。

そのため食事では低脂肪食が強く推奨されますが、りんごはその点脂質がほぼゼロで消化も良いため、胆泥症の犬に少量与える分には負担は少ないと考えられます。

実際、獣医師の解説でも「キャベツやブロッコリー、サツマイモなどの野菜、りんごなどの果物は低脂肪で、少量であれば胆泥症の犬への負担は小さい」とされています。

ただし注意したいのは、果物やイモ類は糖分を多く含む点です。

糖分の摂りすぎは胆泥症の原因疾患(例えば高脂血症や代謝異常)につながる可能性があるため注意が必要とされています。

つまり脂肪が少なくても甘いものを過剰に与えると、結果的に胆泥のリスクを高める疾患(例えば高脂血症や二次的な膵炎など)を招く恐れがあります。胆泥症の犬にりんごを与える際は、量を極力控えめにし、与えすぎないことが肝心です。

胆泥症の場合、療法食や投薬で管理しているケースも多いでしょう。そのような場合は勝手にりんごを与えず、必ず主治医に相談してからにしてください。

結論

りんごは甘みがあり水分も多いため、多くの犬が喜んで食べてくれるヘルシーなおやつです。適量を守り、種や芯を除去しさえすれば、一般的には犬にりんごを与えても問題ありません。むしろビタミンや食物繊維、抗酸化成分など嬉しいメリットがたくさんあります。特にすりおろしりんごは老犬や食欲のない犬の水分・栄養補給源として役立ちます。

一方で、与えすぎや不適切な与え方には要注意です。おやつは1日カロリーの10%以内に抑え、りんごなら薄切り1~2切れ程度から始めると良いでしょう。また、絶対に種と芯は除去してください。少量でも種に含まれるアミグダリンが中毒症状を起こす可能性があります。加工された甘いリンゴ菓子は糖分過多なので与えないでください。

愛犬にりんごを与える際は、「安全かつ楽しく」が第一です。初めての場合は少量から試し、もしも体質に合わないようなら無理せず中止してください。幸い多くのワンちゃんはりんごの自然な甘みとシャクシャクした食感を気に入ってくれるでしょう。飼い主さんが愛情を持って適切に与えれば、りんごは愛犬との生活に彩りを添えてくれる素敵なフルーツです。ぜひ今回の内容を参考に、愛犬との健やかな毎日にりんごを役立ててみてください。

FAQs

はい、毎日少量(薄くスライスした1切れ程度)であれば大丈夫です。適量内であれば毎日の水分・栄養補給になります。ただし1日の総カロリーの10%以内に収め、与えすぎによる肥満や下痢に注意してください。

はい、皮にもポリフェノールなど栄養が含まれるため基本的に皮ごと与えて構いません。綺麗に洗い、細かく刻むかすりおろすと消化しやすいです。ただし農薬やワックスが気になる場合や、犬が皮を嫌がる場合は無理せず皮をむいてください。

いいえ、りんごの種や芯は絶対に与えてはいけません。種に含まれるアミグダリンが体内で有毒なシアン化合物に変わり、中毒症状(嘔吐・下痢・けいれんなど)を起こす恐れがあります。芯も喉に詰まる危険があるため除去しましょう。

はい、子犬も適量ならりんごを食べても大丈夫です。必ず皮・種・芯を取り除き、最初はごく少量のすりおろしから与えてください。子犬は消化機能が未発達なので、様子を見ながら与える量を調整しましょう。下痢をしやすい場合は無理に与えないでください。

いいえ、砂糖が大量に含まれるりんごジャムや甘いジュースは犬に与えてはいけません。糖分過多は肥満や糖尿病、膵炎のリスクを高めます。どうしてもジュースを与えるなら無糖の100%りんご果汁をごく少量に留め、水で薄めて与える方が良いでしょう。それでも基本的には新鮮な生のりんごを与えることをおすすめします。